Cultivando a casa de Maria: materialidades da Basílica Nacional de Aparecida

- Categorias Monografias, dissertações e teses, Novidades

- Data 14 de março de 2021

- Comentários 0 comentário

No dia 10 de dezembro de 2020, defendi a minha tese de doutorado que agora está integralmente disponível para download: “Cultivando a Casa de Maria: materialidades da Basílica Nacional de Aparecida”. A tese foi orientada pelo Professor Ronaldo de Almeida, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UNICAMP, e foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (2015/26487-9). Isso incluiu o período de um ano como pesquisador visitante (2018/08791-0) na Universidade de Utrecht, na Holanda, sob supervisão da Professora Birgit Meyer no programa Religious Matters in an Entangled World.

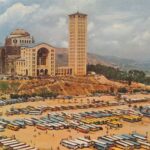

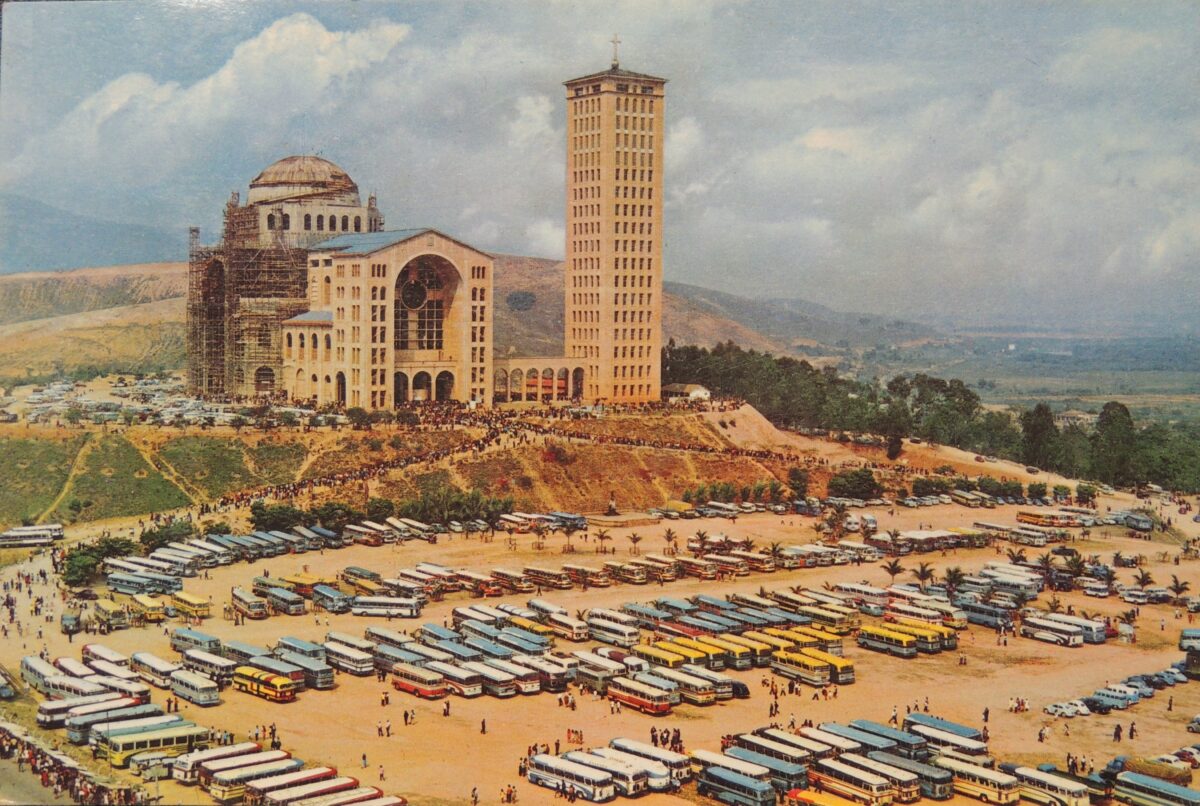

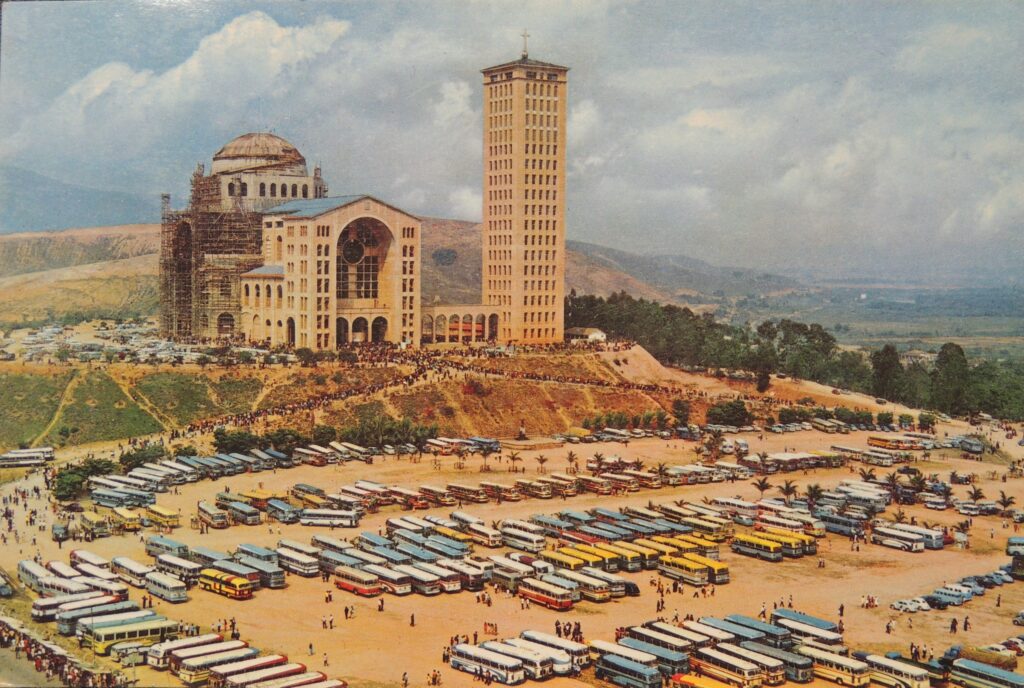

Para melhor contextualizar, a pesquisa de campo foi desenvolvida principalmente entre 2015 e 2019. Nesse período de cinco anos, e com esse suporte, fiz uma série de viagens para o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Interessado no contínuo processo de construção da Basílica, como explorarei mais adiante, o meu foco das pesquisas foi, por um lado, acompanhar presencialmente todas as cerimônias religiosas de inauguração das obras em andamento na igreja. Mas não só isso. A Basílica de Aparecida teve sua primeira pedra lançada no ano de 1955 e, desde então, tanto as obras não pararam como não há uma previsão para o seu fim, o que me levou a fazer uma série de pesquisas em arquivos, tanto em Aparecida como no Vaticano, para uma compreensão mais ampla da trajetória desse prédio.

Levando em consideração essa longa e vasta trajetória da Basílica, a minha opção metodológica para escrever a tese foi ter como referência o presente. Isto é, escolhi como ponto de análise o ano de 2017. Isso se deu porque foi justamente naquele ano que Nossa Senhora Aparecida completou 300 anos e, por esse motivo, uma série de grandiosos eventos comemorativos ocorreram em seu santuário, eventos esses que tiveram como foco inaugurar novos espaços celebrativos dentro da igreja. Interessado justamente em como, porque e por quem toda a igreja é fabricada, a etnografia que estrutura cada uma das seções temáticas é uma noite em especial: dia 11 de outubro de 2017, vésperas dos trezentos anos, noite essa em que tanto a cúpula central da igreja foi inaugurada como a santa recebeu uma nova coroa. Nas palavras do clero, os dois grandes presentes dos devotos para a aniversariante.

A organização dos capítulos é feita em três seções: I – Lote; II – Fachada; III – Nave. Como os títulos já indicam, o meu recorte se dá pelas áreas distintas daquele santuário, levando em consideração tanto o fato de serem os que mais abordo etnograficamente em cada capítulo quanto por serem também os diferentes modos pelos quais a Basílica é construída. Longe de defender uma distinção rígida entre dentro e fora da igreja, pretendi por meio da etnografia demonstrar como esses dois espaços são relacionais. Ao fim de cada uma das seções, há um caderno de imagens dentro das temáticas respectivas que são mais uma narrativa visual independente sobre o tema abordado.

Ao abrir a primeira seção da tese, o capítulo 01 – “Uma floresta católica” – tem por objetivo apresentar os locais e os modos pelos quais desenvolvi minhas pesquisas de campo. Ao compilar os congressos que participei e os arquivos que visitei, introduzo a fonte de todos os materiais que cito no decorrer da tese para além das minhas vivências cotidianas no Santuário de Aparecida. Pude desenvolver pesquisas no Arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida, no Centro de Documentação e Memória do Santuário Nacional e no Arquivo Secreto do Vaticano. Esses levantamentos são abordados pela metáfora da floresta para propor uma abordagem convergente com o campo da Religião Material, o que chamo de uma floresta material. Com isso, busco ressaltar como as práticas e vivências religiosas naquele lugar são intrínsecas à grande pluralidade de coisas, de objetos, de construções, de pastas e papéis que lhe dão formas diariamente.

Já no capítulo 02 – “A fabricação do Jardim” –, analiso os meios pelos quais a Igreja Católica administra essa mesma floresta com diversas frentes no intuito de a organizar institucionalmente, através de um exercício de controle e estabilização dessas materialidades. Assim, apresento o projeto de construção da Basílica de Aparecida enquanto a produção e o cultivo de um jardim, feito dentro e em relação àquela floresta. Com isso, busco demonstrar que de todas as coisas que formam aquele santuário, são só algumas as eleitas tanto para serem feitas como serem transformadas pela Igreja Católica que visa ter controle da religião, que ali é praticada, através de seus próprios termos. A Basílica de Aparecida seria um esplendoroso jardim material cultivado dentro e em relação à floresta que caracteriza o santuário.

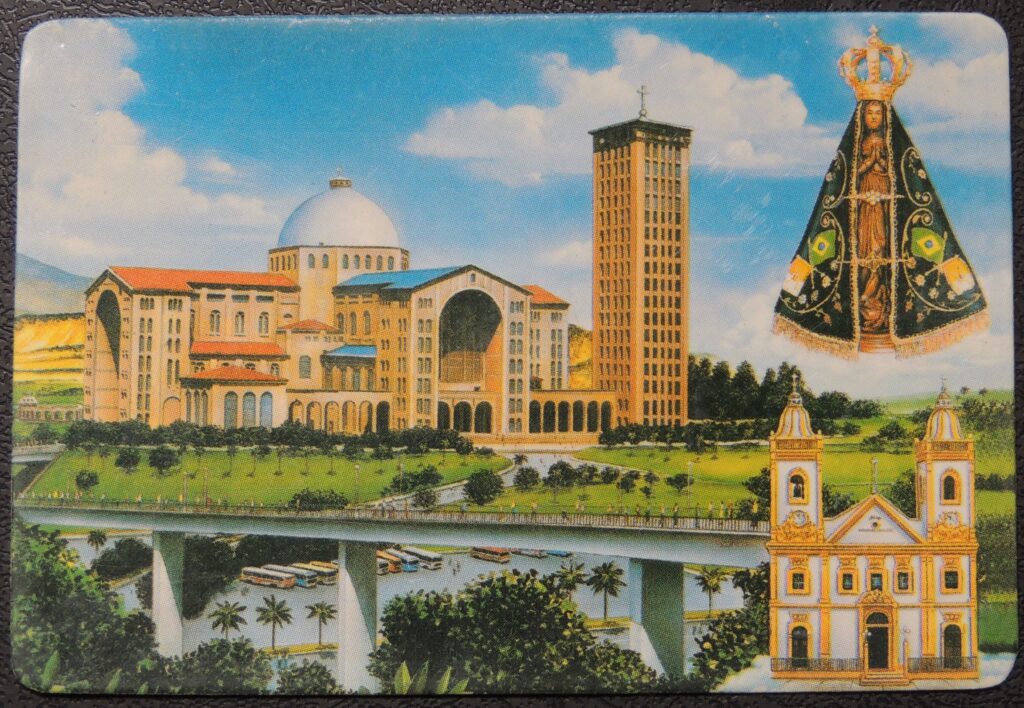

Na segunda seção – “Fachada” – os capítulos versam sobre como a construção da igreja foi feita para que ela pudesse ser vista de fora, nos lugares em que sua presença é marcada. Assim, no capítulo 03 – “A insuficiência da igreja e da coroa” – abordo as inspirações políticas para o título de Aparecida enquanto rainha e padroeira do Brasil. Contextualizadas ao movimento ultramontano, no qual o catolicismo brasileiro é romanizado, abordo como os novos títulos para a santa impactaram espacial e geograficamente os locais por ela habitados, principalmente sua antiga igreja, a Basílica Velha. Essa pequena igreja, no alto do morro dos coqueiros, com o tempo se tornou insuficiente tanto por não comportar o crescente fluxo de romeiros como por não ser esteticamente convincente na sua missão. Do mesmo modo, a coroa de Aparecida que fora doada pela Princesa Isabel, representante do Império Brasileiro no final do século XIX, foi trocada em 2017 por uma coroa doada pelos devotos. O reinado da santa foi assim atualizado aos novos tempos.

No capítulo 04 – “Grande e bela como o Brasil” – abordo o tamanho colossal da nova Basílica de Aparecida. Contextualizado o projeto arquitetônico de Benedito Calixto de Jesus Neto, contratado para construir a segunda maior igreja católica do mundo, demonstro como no decorrer do tempo (entre os anos 1950 e 1980) foi decidido que ela fosse a maior do mundo, superando a Basílica de São Pedro no Vaticano. Assim, a monumentalidade daquele prédio é a minha chave para analisar como ela materializa a projeção do lugar em que a Igreja Católica se posiciona no imaginário nacional brasileiro. Com proposições ufanistas, isto é, buscando uma brasilidade expressa pelas formas arquitetônicas, trago como contraponto tanto sua inspiração na Basílica Nacional de Washington, nos Estados Unidos, como o paralelo de competição em tamanho com outras construções religiosas, como o Templo de Salomão em São Paulo.

A seção três – “Nave” – aborda a ambientação interna da Basílica, tanto artística como pastoral, que se dá a partir dos anos dois mil com a administração do Cardeal Aloísio Lorscheider. É assim que no capítulo 05 – “A modernização iconoplástica” – trato da contratação de Claudio Pastro, no final dos anos 1990, como artista responsável pela modernização daquela igreja. Na minha avaliação, em um período marcado por certa iconoclastia neopentecostal no país, potencializada pelo episódio do chute na santa em 1995, a solução encontrada pelo artista e o clero é uma iconoclastia neobizantina. Isso marca o novo projeto artístico, com profundas transformações do nicho da santa até ao baldaquino ao redor do altar. Ao ser um especialistas nas normas ditadas pelo Concílio Vaticano II, o artista, ao mesmo tempo em que nega a tradição barroca nacional, tem como referência estética o primeiro milênio da arte cristã, mesclando uma estética bizantina com o que ele chama de arte primitiva, inspirada nas produções indígenas e africanas. Argumento que Pastro consegue criar um modernismo católico.

Já no capítulo 06 – “Casa da mãe, família dos devotos” – demonstro como é que o uso e a construção do templo, concomitante ao novo projeto artístico contratado, buscam transformar a igreja em uma casa materna. Faço isso ao abordar analiticamente a campanha de arrecadação de fundos criada para a sua construção, que até então dependia de doações voluntárias e esporádicas. Na campanha de revestimento da cúpula central da igreja, entre outras, exploro como é que a casa, enquanto categoria antropológica, é essencial para entender a religiosidade praticada naquele local através da ação pastoral. Nessa proposta levada a cabo pelo clero, com destaque para a liderança de Dom Darci Nicioli, arcebispo que protagonizou as mudanças administrativas, certo olhar empreendedor passa a ser a nova norma que, também alegadamente inspirada no Concílio Vaticano II, visa criar uma comunidade de devotos que se identifiquem enquanto família. Um contraponto conciliatório tanto com as comunidades Eclesiais de Base da Teologia da Libertação como com as comunidades de vivência da Renovação Carismática Católica. Feita enquanto casa de todos os devotos brasileiros, a proposta de casa se confunde tanto com a de corpo católico como com a de nação brasileira.

Por fim, no epílogo exploro a inauguração da cúpula central. No novo projeto ela foi revestida com um mosaico da árvore da vida, envolta por pássaros encontrados no território brasileiro. É a partir das considerações feitas por Pastro, em contraste com o que explorei em toda a tese, que retomo a metáfora do jardim material. Afirmo que se a Basílica é esse jardim, o que minha pesquisa demonstrou é que ele é construído por paisagistas cuidadosos – tal qual Pastro e Calixto Neto – mas diariamente cultivado por jardineiros, como os padres. Como me disse Dom Darci em entrevista, uma das suas missões é manter a igreja sempre viva, ter os cuidados para que ela não morra, e que para cultivar essa dinamicidade religiosa é preciso continuar sempre a construí-la. Reforçando a minha abordagem nesta tese, o que busquei analisar foi como na construção e manutenção da Basílica de Aparecida está explícita a fabricação da religião católica através de materiais e práticas. Isso se dá em uma relação religiosa mútua entre o templo, os seus administradores, os artistas e os romeiros, e ganha forma pela relação do emaranhado formado por diferentes frentes missionárias com uma multidão plural de visitantes. E aí estaria a sua beleza implícita: um compilado diverso de materialidades que vão ganhando aquela forma conglomerada ao ser cultivada. Nesse movimento em busca da eternidade do templo católico, também o tempo é uma categoria fundamental. Ao estarem suscetíveis a adaptações e por responderem às demandas católicas de curto e longo prazo, essas materialidades arquitetônicas precisam ganhar uma forma religiosamente persuasiva a todo momento.

Analisar a construção de uma igreja pelas suas formas materiais é assim abordar esses movimentos mútuos de cultivação religiosa. Esta tese buscou explorar, dentro de um certo recorte, algumas das mediações possíveis que são praticadas através daquele prédio administrado pela Igreja Católica. Sem um prazo final para a construção da Basílica e por ser alegadamente “uma igreja viva”, a cada nova obra anunciada naquele espaço, são também materializadas “formas sensoriais” que sobrepõem práticas do catolicismo e do nacionalismo, em uma busca por projetar um futuro idealizado para ambos a partir de uma forma presente. Sem substituir ou excluir formas anteriores por completo, é por meio dessas novas “formações estéticas” que o catolicismo é fabricado em camadas arquitetônicas na Basílica. Essas, por sua vez, são experienciadas tanto por fora como por dentro, de perto e de longe, com guias ou sem mapas, de maneiras parciais e conjunturais, mas nunca na sua totalidade.

Post anterior

Primeira defesa do grupo: religião e espiritualidade em debates recentes dos saberes “psi”

Próximo post

Roda de conversa: “Uma boa hora? Experiências de gestação, parto e puerpério”

Você também pode gostar

Seminário “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”

O Laboratório de Antropologia da Religião convida a comunidade acadêmica da Unicamp e a comunidade externa para participarem do Seminário do LAR, com o tema “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”. Organizada por Mariana de Carvalho Ilheo (PPGAS/Unicamp) e Olívia …