Prós e contras da “Virada Ontológica” para a antropologia da religião

- Categorias Debates, Novidades, Virada ontológica

- Data 10 de junho de 2020

- Comentários 0 comentário

Texto de Ajeandro López para o site DIVERSA, tradução de Giovanna Paccillo

Em primeiro lugar, quero dizer que considero de enorme importância o estudo das ontologias e cosmologias, termos intercambiáveis, dependendo de como são usados no debate contemporâneo. De fato, sua abordagem no contexto da religião chaqueña é um dos meus temas centrais de estudo. Dito isso, é importante deixar claro que estudá-las e considerá-las importantes não equivale a aderir à autodenominada “virada ontológica”. Esse é um ponto que, embora possa parecer trivial, deve ser enfatizado porque autores que se auto-atribuem à “virada ontológica” freqüentemente a identificam com todo o campo acadêmico de estudos sobre ontologias ou cosmologias. Dessa forma, o que é um dos muitos programas de pesquisa interessados nesses tópicos acaba se colocando como o todo do campo. Isso é reforçado com uma referência muito tendenciosa aos antecedentes desse tipo de estudo e com o restante das abordagens contemporâneas que abordam o assunto.

Para contextualizar a “virada ontológica” é importante ter em conta que ela não é “única”, mas “várias”. Trata-se de uma perspectiva teórico-metodológica presente na Filosofia, nos Estudos de Ciência e Tecnologia (STS), Arqueologia e Antropologia. Ainda que suas raízes sejam mais antigas, ganhou destaque no final dos anos 90, mas pode ter se tornado mais importante globalmente na última década. Não se trata de uma corrente homogênea, mas apresenta múltiplas variantes e também assume características específicas em cada disciplina acadêmica envolvida. Assim, temos por exemplo, a “virada ontológica” na Filosofia, ligada ao “realismo especulativo” e a “ontologia orientada a objetos”. A “virada ontológica” no campo dos estudos da ciência, tecnologia e sociedade com a sua busca por ontologias alternativas para substituir o que entendem ser típico da “modernidade”: um mundo e muitas perspectivas sobre ele. É nessa linha que podemos localizar os trabalhos da Teoria Ator-Rede de Latour. Falando especificamente da “virada ontológica” na Antropologia, podemos mencionar diversos autores e tendencias. Uma classificação proporcionada por dois pesquisadores representativos de uma corrente que pensa a si mesma como a corrente mais vanguardista desse movimento (Holbraad & Pedersen 2017) a divide em:

1- “Ontologias Alternativas”: que buscariam um substituto para a ontologia moderna apelando para ontologias de outros grupos humanos como em alguns trabalhos de Ingold. Dentro da mesma corrente incluem as abordagens sobre “cosmopolítica” de Blaser (2013), De la Cadena (2010), ou Escobar (2007) que tentam mostrar a forma como a geopolítica do conhecimento dá voz a algumas ontologias e silencia outras.

2- “Ontologias profundas” : que buscariam compreender as ontologias que estariam por trás articulando modos de vida de distintos grupos humanos. É possível dividi-la em duas: as “Empíricas”, que partem das análises de casos etnográficos específicos, como Scott (2014), discípulo de Sahlins; e as “Dedutivas”, que propõem uma classificação teórica geral de supostamente todas as ontologias possíveis a partir de um esquema lógico-dedutivo, como o trabalho de Descola.

3- “Virada ontológica” metodológica: onde se situam os autores da classificação e que seria, segundo eles, a vanguarda da corrente. Seu objetivo central seria utilizar a experiência de campo etnográfica para questionar os pressupostos ontológicos da própria antropologia. Mas não se trataria de substituir uma ontologia por outra, mas sim de optar por um estado permanente de questionamento ontológico. Considera-se a si mesma a renovação da antropologia em seu conjunto. Os três eixos principais para esse projeto seriam: reflexividade, conceitualização e experimentação. No primeiro deles, a inovação seria colocar em questão os pressupostos do antropólogo sobre quais fenômenos e seres poderiam entrar em jogo em cada campo etnográfico. Levar a sério o ponto de vista “nativo” consistiria em aceitar seriamente que o mundo que descreve envolve entidades e relações que podem ser fantásticas para o pesquisador. A ênfase está em não encarar isso como uma “crença nativa”, mas como a descrição de um mundo possível e extrair as consequências que isso tem para a compreensão da experiência desse campo etnográfico. O que leva ao segundo eixo, o da conceitualização. Nesse caso, se trata de submeter à crítica os conceitos analíticos do pesquisador para dar conta da experiência etnográfica específica que se está abordando. Há a insistência em não interpretar “metafóricamente” as ideias de seus interlocutores de campo, nem “explicá-las” apelando a outras dimensões de análise (sociais, econômicas, etc). Pelo contrário, levá-las a “sério” e, a partir do desafio que representam, ampliar as categorias analíticas para poder dar conta delas. O último eixo, Experimentação, consistiria justamente em usar todas essas experiências etnográficas e as transformações que produzem tanto no pesquisador quanto em suas categorias analíticas, como fonte de conhecimento.

A reconstrução da história desse programa de pesquisa e seu lugar na história do pensamento antropológico que geralmente é feito por aqueles que fazem parte dele (especialmente dentro da variante “metodológica”) implica omissões consideráveis. Em primeiro lugar, é uma história fortemente centrada nos grandes centros de produção acadêmica hegemônica. Essa perspectiva em geral “a virada ontológica” vê a si mesma como a resposta à crise da Antropologia Pós-moderna e ao que chamam de “virada linguística” dos anos 1980. Para os autores, essa antropologia, em sua crítica ao estruturalismo, por enfatizar a linguagem e refletir sobre o papel do próprio antropólogo, levou ao beco sem saída da crise do modelo “representacional”. Ou seja, naquilo que eles entendem como a “ontologia” básica da ciência “euro-norte-americana”, baseada na ideia de “um mundo e muitas perspectivas culturais sobre ele”. A Antropologia Fenomenológica dos anos 1990 e a Virada Ontológica dos anos 2000 seriam então as grandes alterantivas teóricas à antropologia pós-moderna. Sua visão desses anos não registra o impacto dos estudos decoloniais e pós-coloniais nem outros aspectos da produção acadêmica fora “dos grandes centros”. Nessa linha, grandes ausências são observadas na construção de “linhagens” acadêmicas pelos autores da “virada ontológica”, conforme sugerido por Pablo Wright. Há uma ênfase muito forte na novidade e fica nas sombras que as ontologias têm sido um tema central da antropologia desde o início e que muitos conceitos-chave da “virada ontológica” já haviam sido tematizados por autores anteriores. Entre outras coisas, valorizam pouco as contribuições cruciais feitas por Irving Hallowell sobre o uso da categoria “ontologia” e a proposição da existência de “ontologias” em grupos aborígenes americanos muito diferentes da “tradição ocidental” (Hallowell 1960; Reynoso 2018: 26, Turner Strong 2012).

Os “fundadores” geralmente propostos para a “virada ontológica” são Roy Wagner, Marilyn Strathern e Eduardo Viveiros de Castro. O objetivo é mostrá-los como representantes de três grandes tradições antropológicas (antropologia cultural norte-americana, antropologia social inglesa e antropologia estrutural e pós-estrutural francesa) que reformularam seus conceitos-chave (cultura, relações sociais, estrutura). É notável a total ausência de outra grande tradição clássica – a antrologia alemã. Das academias que surgiram fora dos grandes centros “euro-norte-americanos”, são mencionados apenas alguns autores (como os já colocados De la Cadena, Blaser e Escobar) e Viveiros de Castro, mencionado a partir do ponto de vista teórico como representante da escola francesa de antropologia. Para além da importância da antropologia e da filosofia francesa para este autor, desconhecer seus vínculos com as academias latinoamericanas, em especial a brasileira, é sintomático. De fato, para o próprio projeto da “virada ontológica” seria muito ilustrativo refletir sobre como um de seus pais fundadores se viu solicitado a apelar à suas credenciais “francesas” para ganhar a possibilidade de ter uma voz no debate teórico internacional.

De Wagner a “virada ontológica” toma centralmente sua noção de cultura como invenção, desenvolvida por ele com base nas conceituações de seus interlocutores de Daribi na Papua-Nova Guiné. De Strathern, a noção de pessoa proposta por ela para o caso melanésio: o “divíduo”, definido por suas relações com os outros e não por uma interioridade fechada e autorreferencial, embora sem mencionar as muitas conceitualizações anteriores da pessoa melanésia com abordagens similares à noção de “divíduo”, como por exemplo dos clássicos Marcel Mauss (1938) e Maurice Leenhardt (1997 [1947]). De Viveiros de Castro se enfatiza o “perspectivismo”, proposto inicialmente como modelo para explicar sua etnografia arawete, depois como modelo pan-amazônico, e finalmente como ontologia “ameríndia”. O cerne do perspectivismo é que os vários seres sociais compartilham uma mesma “interioridade” e que seu corpo é aquilo que os diferencia, a partir do qual é gerada sua “perspectiva” particular, que é um experienciar um mundo diferente do que se experiência em outras perspectivas.

Pontos interessantes da “virada ontológica”

Quero agora destacar alguns aspectos que considero interessantes desse programa de pesquisa:

- O papel central que desempenha na academia antropológica contemporânea serviu para tornar visível o papel crucial das ontologias e cosmologias na formação da vida dos seres humanos.

- Sua insistência de que existem outras ontologias diferentes da “modernidade” pode servir como um lembrete de que não temos certeza de qual é o fundamento último da realidade. Isso pode ser útil para motivar os pesquisadores a serem menos arrogantes quando em contato com outras ontologias.

- Recorda o papel crucial do campo etnográfico para a construção de categorias teóricas, em vez de apenas trazer categorias teóricas previamente elaboradas para o campo para explicá-lo.

- Visibiliza os estudos sobre povos originários como fontes de conceitos e reflexões teórico-metodológicas para o conjunto da antropologia. Depois da centralidade dada ao assunto pela disciplina no passado, essa área de investigação antropológica foi relegada a um papel periférico, especialmente no campo da produção de novos modelos teóricos. Nesse sentido, a “virada ontológica” a coloca de volta no centro da cena. Dessa maneira, noções de pessoa melanésios ou o perspectivismo de certos povos amazônicos são usados como modelos possíveis para pensar em situações em qualquer outro campo etnográfico.

- A tomada de partido metafísico: a antropologia não possui ferramentas para resolver a questão metafísica referente à estrutura última da realidade. De fato, esta pergunta não faz parte de suas investigações. Nesse sentido, “levar a sério” as sociedades estudadas não equivale a tomar partido de suas “ontologias”. Trata-se de tomá-las tão seriamente como se toma a do pesquisador. Em especial, implica abordar os vínculos dessas ontologias com o conjunto da vida social desses grupos humanos. Esse é um ponto que a antropologia da religião já havia esclarecido desde o tempo de Evans-Pritchard (1991 [1965]). Buscando corrigir o que entendem por uma tendência dos pesquisadores de não levarem as ontologias das culturas que estudam a sério, a “virada ontológica”, acabam tomando o lado contrário aos objetivos e possibilidades da antropologia. Uma tomada de partido que, em último caso implica não poder estudar com o mesmo critério, por exemplo, a “ontologia ocidental”. É um erro metodológico que deve ser evitado.

- Caráter situado da antropologia: uma coisa é propor que a antropologia seja permeável a outros sistemas de conhecimentos e renove seus conceitos e métodos com esses aportes, outra é esquecer ingenuamente que é um sistema de conhecimento específico situado em termos históricos e culturais do mesmo modo que são os sistemas de conhecimento de qualquer outra sociedade. O real problema é a hierarquização a nível global desses sistemas e como uns são legitimados e outros não. Mas isso não é um assunto meramente epistêmico, é uma questão da geopolítica do conhecimento. Trata-se da manifestação epistêmica das relações de poder entre sociedades que impulsionam esses sistemas. Isso implica que, uma troca real que leve a um diálogo epistêmico mais horizontal implica uma mudança nas relações de poder entre sociedades.

- O abandono do problema epistemológico: independentemente do grau de realidade que se atribui à experiência de mundo de um grupo humano, não é possível esquecer tudo que aprendemos em décadas de debate epistemológico sobre as diversas formas em que o que experienciamos se relaciona com nossas reflexões sobre o mundo e com o que é instituído como conhecimento socialmente aceito em uma das muitas categorias para as quais cada sociedade tem. Em toda sociedade existem diversas formas de se conceitualizar a experiência, desde aquelas ligadas à socialização primária e que conformam um “sentido comum” da sociedade a sistemas explícitos mais ou menos sistematicamente formulados. A distinção entre os polos extremos desse continuum (cosmovisões/worldviews/mundos de la vida por um lado e cosmologias/ontologias por outro) (López 2009) desaparece nas declarações da “virada ontológica”. É claro que existem ontologias nos povos não ocidentais. Do mesmo modo existem cosmoviões no ocidente, sobre as quais se constroem ontologias ocidentais. Mas isso não significa que em cada sociedade – ocidental ou não – haja diferentes graus de formalização da experiência de mundo e que experiências semelhantes de mundo podem ser sistematizadas de modos divergentes. De fato, é uma perda enorme que a “virada ontológica” esqueça todo esse debate, pois leva a uma visão essencialista, estática e monolítica das ontologias. Perde-se o discenso interno, os mecanismos de legitimação de cada sociedade, as disputas, os distintos níveis de formalização, as dúvidas, o debate e a especulação. Do mesmo modo em suas análises desaparece a reflexão sobre as formas em que a posição em um campo social, as trajetórias sociais e o poder afetam as maneiras em que construímos nosso conhecimento. Nesse sentido, ao tentar evitar que os mundos dos outros sejam reduzidos a “meros” problemas epistemológicos “explicáveis” ou “redutíveis” a afetos sociais, políticos ou econômicos, terminam construindo uma visão simplista do conhecimento. Para evitar esses problemas seria desejável um diálogo maior, por exemplo, com o programa forte da sociologia do conhecimento (Bloor 1998).

- A concepção estática das ontologias: Na virada ontológica desaparece o caráter constitutivamente dinâmico e inacabado das ontologias que explicitara entre outros autores, Sahlins (1988). Dessa forma, retornamos a uma visão essencialista, onde a mudança é acidente.

- Pluriversos: A ideia de que os seres humanos vivem em diversos mundos não é algo que sustenta todas as sociedades não ocidentais, de fato, é difícil etnograficamente argumentar que essa posição seja a que sustenta a maioria delas. A evidência etnográfica mostra que muitos grupos humanos, senão a maioria, pensam que sua experiência de mundo é a correta e a extrapolam aos demais seres humanos. Quando são colocados frente a outras experiências humanas de mundo buscam estabelecer qual é a “correta”. Isso pode ser visto extensamente refletido nas etnografias sobre intelectuais indígneas no contexto do sistema escolar.

- A generalização exagerada de casos particulares: nem todos os amazônicos se enquadram no modelo perspectivista, nem todas as sociedades “não-ocidentais” constroem persona de formas compreensíveis pelo modelo de “divíduo” melanésio. De modo que devemos ser prudentes ao generalizar e construir conceitos teóricos a partir de experiências etnográficas particulares. Deveria antes analisar teorias intermediárias do que criar sistemas de escopo geral. De fato, se generalizou muito a aplicabilidade do modelo perspectivista ao restante da América. Existe um intenso debate na América do Sul a respeito da pertinência do modelo de Viveiros de Castro para as sociedades amazônicas (Brightman et al 2010, Hallmayer 2012; Ramos 2012; Turner 2009) e a respeito da possiblidade de extendê-lo a outras sociedades ameríndias (López y Altman 2017; Wright 2016).

- Análise superficial da etnografia: É surpreendente que, no momento da análise etnográfica dos vários casos, muitos trabalhos da “virada ontológica” pareçam perder detalhes, diversidade de vozes, densidade histórica e caráter processual. Apesar de algumas vezes serem fornecidas inicialmente algumas pinceladas de densidade etnográfica, as análises são baseadas em um tipo de “presente etnográfico” atemporal, onipresente e homogêneo, com pouco ou nenhum papel efetivo para a mudança, a variedade de escalas, o caráter relacional identidades sociais ou o “híbrido”. Esse é um ponto que vem sendo mencionado por inúmeros críticos (Ramos 2012; Reynoso 2018: 5, 22; Citro e Gómez 2013). Do mesmo modo se observa uma tendência a dar pouco lugar à diversidade na apresentação do pensamento “euro-norteamericano” (Bartolomé 2014). Outra grande ausência dessas análises de caso apresentadas são as relações de poder, o que também é uma crítica que tem feito recorrentemente aos trabalhos dessa corrente (Ramos 2012; Reynoso 2018; Citro e Gómez 2013).

- Sobresimplificação da “modernidade” e do “ocidente”: a “virada ontológica” não se deixou impactar por todas as discussões sobre os conceitos de modernidade provenientes da crítica decolonial e pós-colonial.

- Equivalência entre “não-ocidental” e “não-dualista: O “dualismo”, ou melhor, os dualismos, não são propriedade exclusiva do “ocidente”. Muitas sociedades não ocidentais possuem esquemas dualistas de classificação da realidade, esquemas dos mais diversos tipos. De fato, o dualismo ocidental bebeu em fontes não ocidentais como o dualismo iranio.

- Discursividade obscura: a “virada ontológica” utiliza uma linguagem que é, em muitos casos, obscura e exageradamente abstrata.

- Ausência da dimensão política do conhecimento: Houve críticas repetidas ao fato de que a “virada ontológica” não explica adequadamente a dimensão política do conhecimento. A falta de diálogo com a antropologia política e em especial com a geopolítica do conhecimento é notável. Isso certamente reflete as dificuldades que mostra essa corrente em abordar um fato fundamental para o tipo de tarefa proposta: que o conhecimento é uma fonte de poder e o poder está envolvido na produção e gestão do conhecimento, incluindo o que produzimos enquanto ciência e os grupos que estudamos. Nesse sentido a proposta da “cosmopolítica”, assim como a entender Blaser ou De la Cadena é o mais interessante da “virada ontológica”, ainda que se trate de uma proposta com inúmeros antecedentes.

- Modas e “academias centrais”: É de se celebrar que colegas de diversas áreas da antropologia estejam, graças à “virada ontológica”, buscando produções sobre povos originários como fontes de conceitos teóricos e metodológicos. No entanto, se eles se voltassem para as produções sobre esses temas gerados nas academias periféricas, descobririam que as mesmas questões já haviam sido tema muito antes do surgimento da “virada ontológica”. Além disso, alertariam que estão em um estado de debate muito mais maduro do que aquele que pode ser encontrado na “virada ontológica”. No caso particular dos estudos sobre as cosmologias/ontologias e cosmovisões no Chaco, pelo menos desde os anos 80, a forma de abordar as ontologias chaqueñas começou a se colocar em profundo diálogo com as dinâmicas socio-políticas desses grupos, afastando-se progressivamente de visões prévias de caráter essencialista (entre outros Altman 2017; Ceriani Cernadas 2008; Citro 2000; López 2013; Miller 1979; Ruiz Moras 1994; Vuoto e Wright 1991; Wright 1997). Desde então se entende a essas ditas ontologias no contexto de um complexo emaranhado de relações interétnicas, econômicas e de classe, atravessado por relações de poder e a presença do estado em seus múltiplos níveis, assim como organizações transnacionais de diversos tipos. A análise histórica permitiu ver que muitos desses fatores já estavam presentes antes da chegada dos europeus e criollos. Isso levou a assumir o caráter dinâmico e poroso dos sistemas cosmológicos como algo constitutivo, dando um papel central a conceitos como o de ressignificação e refuncionalização simbólica.Algo similar pode ser visto nas produções sobre o mundo andino, em especial de etnohistoriadores como Bouysse-Cassagne (2004) ou Harris (Harris e Bouysse-Cassagne 1992), ou antropólogos como Rivière (2005) ou Absi (2005).

Bibliografía:

Absi, Pascale. 2005. Los ministros deI diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. La Paz: IRD, Instituto de Investigacion para el Desarrollo; Embajada de Francia en Bolivia; IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos; Fundacion PIEB.

Altman, Agustina. 2017. «El camino del evangelio. Cristianismos y modernidades entre los mocoví del Chaco austral.» doctorado Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Bartolomé, M. A., 2014. «El regreso de la barbarie. Una crítica etnográfica a las ontologías ‘premodernas’». Publicar Año XII (XVI): 9-33.

Blaser, M., 2013. “Ontological conflicts and stories of peoples in spite of Europe: toward a conversation on political ontology “. Current Anthropology 54 (5): 547– 68.

Bloor, David. 1998. Conocimiento e imaginario social. Translated by Emmánuel Lizcano and Rubén Blanco. 1º español ed. Barcelona: Editorial Gedisa. Knowledge and Social Imagery, 1971.

Bouysse-Cassagne, Thérèse. 2004. «El sol de adentro: Wakas y santos en las minas de Charcas y en el lago Titicaca (siglos XV a XVII).» En Boletín de Arqueología PUCP Nº 8. Identidad y transformación en el Tawantinsuyu y en los Andes coloniales. Perspectivas arqueológicas y etnohistóricas. Tercera parte, edited by Peter Kaulicke, Gary Urton and Ian Farrington, 59-97. Lima: Especialidad de Arqueología del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Brightman, M., V. E. Grotti y O. Ulturgasheva, 2010. “Personhood and `Frontier´ in Contemporary Amazonia and Siberia”. Laboratorium 2 (3): 348-365.

Ceriani Cernadas, Cesar. 2008. Nuestros hermanos lamanitas. Indios y fronteras en la imaginación mormona. 1º ed. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Citro, Silvia. 2000. «La materialidad de la conversión religiosa: del cuerpo propio a la economía política.» Revista Ciencias Sociales 10: 37-55.

Citro, S. y M. Gómez, 2013. «Perspectivismo, fenomenología cultural y etnografías postcoloniales: Intervenciones en un diálogo sobre las corporalidades». Espaço Ameríndio 7(1): 253-286.

De la Cadena, M., 2010. “Indigenous cosmopolitics: conceptual reflections beyond politics as usual”. Cultural Anthropology 25 (2): 334– 70.

Escobar, A., 2007. “The `Ontological Turn´ in social theory: a commentary on `Human Geography without Scale´ by Sallie Marston, John Paul Jones II and Keith Woodward “. Transactions of the Institute of British Geographers 32 (1): 106– 11.

Evans-Pritchard, Edward. 1991[1965]. Las Teorías de la Religión Primitiva. Madrid: Siglo XXI.

Halbmayer, Ernst 2012. «Debating animism, perspectivism and the construction of ontologies.» Indiana 29: 9-23.

Hallowell, Irving. 1960. «Ojibwa ontology, behavior and world view.» In Culture in History, edited by S. Diamond. New York: Columbia University Press.

Harris, Olivia, y Thérèse Bouysse-Cassagne. 1992. «Pacha: en torno al pensamiento aymara.» En Raíces de América. El mundo aymara, edited by comp. X. Albo, 217-275. Alianza América/UNESCO.

Holbraad, Martin, y Morten Axel Pedersen. 2017. The Ontological Turn. An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press.

Leenhardt, M., 1979 [1947] Do Kamo: Person and Myth in the Melanesian World. Chicago: University of Chicago Press.

López, Alejandro Martín. 2009. «La Vírgen, el Árbol y la Serpiente. Cielos e Identidades en comunidades mocovíes del Chaco.» Tesis de Doctorado Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

López, Alejandro Martín. 2013. «Las texturas del cielo. Una aproximación a las topologías moqoit del poder.» In Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad, edited by Florencia Tola, Celeste Medrano and Lorena Cardin, 103-131. Buenos Aires: IWGIA/RUMBO SUR.

López, A. M. y A. Altman, 2017. «The Chaco Skies. A Socio-Cultural History of Power Relations». Religion and Society: Advances in Research 8: 62-78.

Miller, Elmer S. 1979. Los tobas argentinos. Armonía y disonancia en una sociedad. Traducido por Hugo Alfredo Galletti. 1º castellano ed. México: Siglo XXI Editores.

Mauss, Marcel. 1938. «Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne celle de “moi”.» Journal of the Royal Anthropological Institute, 1938, LXVIII.

Ramos, A. R., 2012. «The Politics of Perspectivism». Annual Review of Anthropology 41: 481-494.

Reynoso, C., 2018. (Re)lectura crítica de la antropología perspectivista y de los giros ontológicos en la ciencia pos-social (Viveiros de Castro – Philippe Descola – Bruno Latour). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Rivière, Gilles. 2005. «Cambios sociales y pentecostalismo en una comunidad aymara.» En De indio a hermano. Pentecostalismo indígena en América Latina, edited by Bernardo Guerrero Jiménez, 329-354. Iquique, Chile: Ediciones Campus, Universidad Arturo Prat y Ediciones El Jote Errante.

Ruiz Moras, Ezequiel. 1994. «Mito, cosmos y experiencia del mundo entre los toba taksek del Chaco central.» En Propuestas para una antropología argentina. III, edited by Carlos Enrique Berbeglia, 225-245. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Sahlins, Marshall. 1988. Islas de Historia. La muerte del Capitán Cook. Metáfora, antropología e historia. Translated by Beatriz López. 1º en castellano ed. Barcelona: Gedisa Editorial. Islands of History, Chicago, 1985.

Scott, M. W., 2014. “To be a wonder: anthropology, cosmology, and alterity “. En The Cosmological Frame: The Anthropology of Worlds, edited by A. Abramson and M. Holbraad, 31– 54. Manchester: Manchester University Press.

Turner Strong, P., 2012. «Irving Hallowell and the ontological turn”. Hau Forum, Voicing the ancestors II. Readings in memory of George Stocking, Richard Handler (Ed.). Hau: Journal of Ethnographic Theory 7 (1): 468-472.

Turner, T., 2009. «The Crisis of Late Structuralism. Perspectivism and Animism: Rethinking Culture, Nature, Spirit, and Bodiliness». Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America 7 (1): 3-42.

Vuoto, Patricia, y Pablo Wright. 1991. «Crónicas del Dios Luciano. Un culto sincrético de los Toba Pilagá del Chaco Argentino.» En El mesianismo contemporáneo en América Latina, edited by Alicia Barabas, In Religiones Latinoamericanas, vol. II.

Wright, Pablo G. 1997. «»Being-in-the dream». Postcolonial explorations in Toba Ontology.» Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, Temple University.

Wright, P., 2016. “Perspectivismo amerindio: notas antropológicas desde una crítica postcolonial”. En Religión, Ciencias Sociales y Humanidades, compiled by J. M. Renold, 139-150. Rosario: Editora UNR.

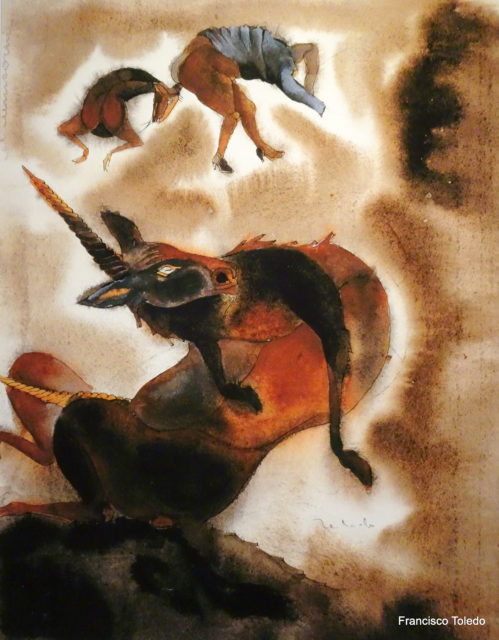

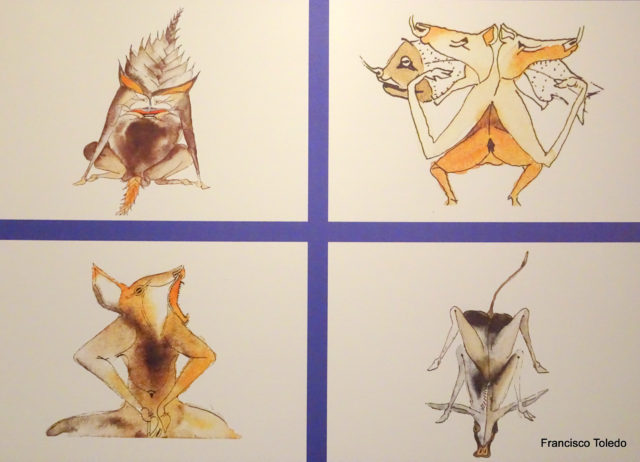

Las ilustraciones son las que el artista mexicano Francisco Toledo realizó para una edición especial del libro de Jorge Luis Borges «Manual de Zoología Fantástica». Las reproducciones, de las cuales estas fotos fueron tomadas, están actualmente en exhibición en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires.

Alejandro López é astrônomo, antropólogo e pesquisador do CONICET, no Instituto Ciências Antropológicas da Faculdade de Filosofia e Letras (UBA). Desde 1999, estuda os modos em que os grupos indígenas chaqueños se vinculam, pensam e constroem ideias sobre o céu

Você também pode gostar

Seminário “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”

O Laboratório de Antropologia da Religião convida a comunidade acadêmica da Unicamp e a comunidade externa para participarem do Seminário do LAR, com o tema “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”. Organizada por Mariana de Carvalho Ilheo (PPGAS/Unicamp) e Olívia …