Cinco reflexões sobre ontologia, pragmática e o estudo da religião

- Categorias Debates, Novidades, Virada ontológica

- Data 5 de junho de 2020

- Comentários 0 comentário

Texto de Nicolás Viotti para o DIVERSA, tradução de Florencia Chapini

Uma nova linguagem atravessa as ciências sociais contemporâneas: ontologia, simetria, pragmática, visões não dualistas, formas de fazer o mundo, cosmopolítica, rede, regimes de eficácia, materialidade, indexicalidade, competências, entre muitas outras. Essa linguagem geralmente causa polêmica no campo acadêmico. Uma parcela dos críticos tenta referir essa suposta “novidade” a uma operação que realmente não supõe ou oculta uma verdadeira inovação, assumindo também que algumas dessas posições são essencialistas, sem espírito crítico, de política ou historicidade. Por outro lado, aqueles que assumem alguns ou todos esses conceitos e elementos vivem sua prática como uma nova maneira de enxergar velhos problemas. Sob esse ponto de vista, essa linguagem parece estabelecer um novo horizonte nas maneiras de definir o problema clássico da construção do conhecimento social, dando a esse problema clássico das ciências sociais uma nova centralidade.

A seguir, tentarei resumir em cinco pontos alguns dos aspectos que considero centrais para reagir à proposta da “RED DIVERSA” sobre o impacto do conceito de “ontologia” nos estudos sociais da religião entre nós, ou seja, nos pesquisadores e analistas argentinos e latino-americanos preocupados com essas questões. Esse aspecto me parece crucial porque a discussão abstrata ou o puro prazer na discussão teórica ou epistemológica não me interessam, ou não deveria nos interessar, mas como esse movimento geral pode ser criativamente apropriado em nosso trabalho, em nossa reflexão crítica (seja o que for que isso signifique) e em nossas intervenções políticas sobre o problema da religiosidade em uma área muito específica, como a Argentina e a região da América Latina. Em resumo, parece-me que, sem ser exaustivo, cinco aspectos podem nos ajudar a enfrentar a questão: 1) uma sensibilidade contemporânea nas ciências sociais que excede o termo “virada ontológica”; 2) uma tradição específica dessa sensibilidade que precisa ser reconstruída mostrando uma constelação singular que não é redutível a modelos positivistas ou fenomenológicos do “simbólico”, 3) a necessidade de avaliar seu impacto nos termos analíticos que emergem dessa sensibilidade, avaliando sua utilidade prática na construção de problemas de pesquisa e não usar críticas “externas” às próprias propostas, 4) inovação específica no campo dos estudos locais da religião e, finalmente, 5) a importância de uma visão relacional e simétrica que assuma a alteridade como princípio estruturante para repensar o pluralismo / diversidade de modos de vida como um novo tipo de princípio político democrático.

1)A primeira coisa que gostaria de sublinhar é que o termo “virada ontológica” se refere a uma série de publicações recentes e a um fenômeno acadêmico anglo-saxão no qual uma geração de jovens antropólogos se posiciona teórica e politicamente (Holbraad e Pedersen, 2017). Um processo que deve muito a uma política de intervenção acadêmica que talvez seja uma condensação de uma corrente muito mais complexa, com meandros e tradições mais antigas na produção de ciências sociais, tanto “centrais” quanto “latino-americanas”, especialmente na área da sociologia e antropologia, preocupada com os modos de conhecimento e, portanto, com consequências cruciais para os estudos sociais da religião. Esse gesto tem uma dimensão positiva e uma negativa. O positivo é que ele reúne um esforço real que herda décadas de discussão de uma área que, ao contrário do que muitos supõem, sustenta posições relativamente marginais na antropologia e nas ciências sociais há décadas contra o pós-colonialismo e a economia política do simbólico. Recentemente só – e devido a sistematizações semelhantes – ganhou maior legitimidade. O negativo é que, como muitos movimentos que se tornam populares rapidamente e baseados em slogans que exigem uma coleção de reflexões e tradições que não são habituais no espaço acadêmico local, corre o risco de permanecer nos rótulos e leituras superficiais ou nas análises de grupos indígenas específicos.

Seria sensato colocar a chamada “virada ontológica” em um processo maior que tem a ver com um movimento nas ciências sociais há pelo menos quarenta anos, presente na corrente etnometodológica e, especialmente, em uma de suas correntes atuais: os estudos sociais de Ciência e Tecnologia que constituem um espaço transnacional (que inclui as obras de Bruno Latour, John Law, Karin Knorr Cetina e, mais recentemente, o trabalho sugestivo de Annemarie Mol sobre a ontologia da biomedicina), uma parte minoritária e até alguns anos, era bastante periférico à antropologia anglo-saxônica, com forte inspiração maussiana, preocupada com uma perspectiva relacional sobre a construção do mundo por especialistas em Melanésia, como Roy Wagner e Marilyn Strathern ou o trabalho heterodoxo de Alfred Gell. Também em um espaço emergente de ciências sociais de inspiração pragmática em academias latinas como as francesas ou mesmo latino-americanas, especialmente a brasileira: o espaço em torno do Grupo de Sociologia Política e Moral da EHESS em torno ao trabalho de Luc Boltanski e Laurent Thevenot, o trabalho heterodoxo de antropólogos como Jeane Favret Saada ou Elisabeth Claverie, que têm contribuições fundamentais para o problema da eficácia social e da “crença religiosa”, uma série de trabalhos sobre religião inspirados por sensibilidades pragmáticas para refletir sobre a religião na antropologia brasileira (o trabalho de Otavio Velho sobre o status do religioso ou o de Marcio Goldman sobre religiões de uma matriz afro pode ser dois exemplos claros, mas também muitas reflexões de Emerson Giumbelli sobre uma antropologia do secular ou de Rodrigo Toniol sobre a ideia de “espiritualidade”, para mencionar apenas duas que tenho em mente agora) ou a pragmática ontológica de especialistas na Amazônia, como Philippe Descola e Eduardo Viveiros de Castro, que, no círculo estrito de uma zona da antropologia local, parecem ser os referentes privilegiados do diálogo. Por fim, também é importante o trabalho histórico de revisão do pragmatismo do sociólogo alemão Hans Joas, que estabelece um diálogo com muitos dos trabalhos da sociologia e a antropologia contemporânea de inspiração pragmática, mostrando distâncias e singularidades com a tradição positivista e fenomenológica.

A diversidade interna desse conjunto de trabalhos excede em muito as semelhanças formais, no entanto, poderíamos dizer que existe uma “sensibilidade comum”. Mais do que uma “virada ontológica”, poderíamos pensar em um movimento:

- de radicalização da lógica do outro, o que implica repensar completamente o problema da diferença e não simplesmente “o ponto de vista nativo” como complemento de uma dada definição da “totalidade social”. A suspensão do que aparece como uma teoria hipostatizada da totalidade social, especialmente aquelas que subordinam as lógicas nativas a algum tipo de “função”, “efeito” ou “dupla verdade”, não implica a negação das relações de poder, processos gerais ou regularidades socioculturais, mas a necessidade de repensá-las, priorizando a lógica do outro e a possibilidade de que a leitura dessa “totalidade” introduzida pelo analista tenha significados diferenciados no atendimento aos mundos nativos. Obviamente, esse recurso não é novo, mas nessa nova sensibilidade adquire uma centralidade específica e renovada.

- que proclama a simetria como um projeto, ou seja, como uma maneira de se fazer novas perguntas e não como um fato que apaga a estrutura hierárquica de toda relação social e de conhecimento. O chamado projeto simétrico é uma operação epistemológica e política, não um apagamento das hierarquias realmente existentes. Ao mesmo tempo, é uma maneira de radicalizar e democratizar as construções de mundo, tornando ao mesmo tempo mais complexo e menos universal o modo em que os saberes cultos ou científicos entendem à produção de realidade.

- que prioriza o princípio da relação como uma alternativa às oposições clássicas entre a totalidade social e as da experiência interpretativa (mesmo corporal). O conceito de relação (e as metáforas de rede associadas) herda as correntes que pensam sobre a ordem do mundo além da distinção social versus simbólica (de uma matriz kanteana ou neokanteana). Isso inclui uma crítica óbvia e já clássica dos universalismos cognitivos baseados na biologia da “crença”, mas também dos sociologismos que a reduzem a uma “construção social” e, portanto, à função crítica de dar conta suas “condições de produção ”. Pelo contrário, a operação simétrica de priorizar as relações e não as totalidades sociais dadas ou as experiências (mesmo intersubjetivas) resulta em um olhar mais atento às condições de publicização e eficácia social da “crença” e, portanto, uma crítica ao próprio conceito de “crença” (incluindo o que nós identificamos como religiosa) como uma esfera específica da vida social.

Esse recurso à relação, entre todos os termos que o estabelecem (seres humanos, objetos e forças ou entidades), enfoca um enredo que evita definir previamente a totalidade e a parte. Totalidade e parte que pode adquirir a tensão sociedade versus indivíduo, mas também aquelas que universalizam diferentes modos de tensão todo/parte: diferenciação entre natureza versus cultura, razão versus emoção, dado versus construído, objetivo versus (inter) subjetivo, etecetera. Isso, é claro, não é o mesmo sugerir que essas separações não existem na práxis social, como Holbraad apontou, por exemplo, em um comentário crítico a Bruno Latour sobre o problema das relações entre religião e ciência na vida moderna (Holbraad, 2004). O problema é da teoria social, não das perspectivas nativas. A teoria social, segundo afirmada uma antiga premissa antropológica, precisa de categorias o suficiente extensas, abertas e porosas à diferença para explicar a diversidade potencial. Se as categorias que temos são muito ocidentais ou muito enraizadas a uma operação parcial, elas exigem uma crítica etnográfica que nos leva a procurar outras pessoas com maior capacidade heurística.

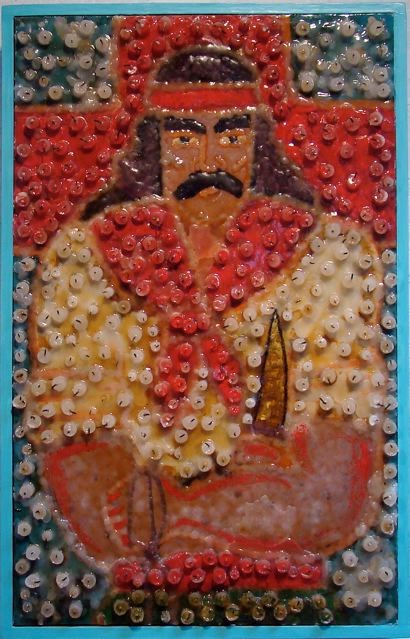

Daniel Barreto: «Virgencita». 2000. |

2) Esse movimento tem fontes muito específicas que remontam a uma contra-leitura da teoria sociológica e antropológica e que têm raízes profundas em uma leitura particular do pragmatismo norte-americano e sua disputa com o representacionalismo, mas também na análise de Wittgenstein sobre jogos de linguagem e pragmática linguística, sua célebre crítica à ideia de “crença mágica” de Frazer com grande impacto nas teorias sócio-antropológicas da década de 1960. Para não serem elaboradas, pelo menos duas obras são cruciais para sua marca nas últimas décadas: a que Harold Garfinkel abre na sociologia norte-americana com as ideias de “etnométodos”, de simetria entre conhecimento educado e profano, uma teoria do significado indexada (e não apenas “simbólica”) inspirada em Charles S. Peirce e a prioridade dada a códigos implícitos não formalizados sobre a centralidade sócio-política do “papel” e do “grupo” que caracterizou, e frequentemente caracterizavam (especialmente nessas latitudes), o senso comum sócio-antropológico.

Mais próximo do campo epistemológico, o debate que Peter Winch abre sobre o “problema da racionalidade” no Reino Unido e sua releitura e crítica particulares de Evans Pritchard à luz da pragmática dos jogos de linguagem de Wittgenstein, é muito significativo. Basta reler a crítica de Lewis Coser a Garfinkel (Coser, 1975) e compará-la com a que Ernst Gellner lança sobre Winch (Gellner, 1970) pode se ter um quadro bastante claro dos movimentos paralelos que, por sua vez, sintetizaram quarenta anos antes das discussões atuais abertas pela chamada “virada ontológica”: falta de contexto, falta de reflexão política, falta de denúncia de dominação, falta de história, relativismo e falta de “totalidade” …

A natureza radical da tradição etnometodológica de Garfinkel e a incomensurabilidade de “mundos” de Winch têm a ver com uma centralidade em fazer, sem descuidar a estabilização em códigos ou gramáticas. De fato, em ambas as operações, e diferentemente do modelo hermenêutico-fenomenológico, não há intencionalidade como quadro geral da ação social; portanto, elas não implicam um individualismo metodológico de fundo, mas um relacionalismo. Por esse motivo, eles são críticos tanto ao intelectualismo das “normas abstratas”, frequentemente identificados com uma maneira particular de ler os dispendiosos “modelos de classificação” da tradição durkheimiana quanto à sua deriva nos diferentes “simbolismos” da antropologia britânica (como por exemplo, o de Mary Douglas), bem como o modelo semântico da hermenêutica que influenciou nos Estados Unidos tanto os modelos sistêmicos do parsonianismo hermenêutico de Clifford Geertz quanto sua interpretação de “símbolos públicos” e até mesmo seus críticos focados na fenomenologia do “vivido”, a “experiência” ou “embodiment”, que podem resultar em uma ida do self com intencionalidade que naturaliza a matriz ocidental e humanística da subjetividade e da “crença”.

Essa nuance, é claro, não implica que muitas dessas tradições, sem dúvida, encontrem um terreno comum em torno do problema geral dos “modos de conhecimento” e que possam ser estabelecidas complementaridades e afinidades mútuas. De fato, no contexto europeu (especialmente em algumas áreas da academia britânica e francesa), mas também nas antropologias latino-americanas que fizeram da leitura uma pedra de toque das abordagens clássicas, o diálogo com o relacionalismo metodológico de Marcel Mauss, que da mão de toda essa nova sensibilidade emerge com renovado interesse e com novas releituras que investigam a natureza radical das noções de mana e hau, talvez um dos pontos mais interessantes desse movimento. Um trabalho inevitável sobre essa articulação é o volume forte e original publicado por Vincent Descombes em 1996 e traduzido para o inglês sob o sugestivo título de The institutions of Meaning. A defense of Anthropological Holism (Descombes, 2014; ver também a revisão dedicada a este trabalho de Marilyn Strathern, 2019), que lida com a tradição sociológica francesa, bem como com a filosofia anglo-saxônica da linguagem e realizou um repensar do conceito de “holismo” para a luz de um olhar pragmático que combina criativamente a reflexão maussiana sobre o hau e a teoria do index de Pierce. Quem arriscar essa leitura encontrará uma inovação teórica baseada em uma longa e complexa tradição que, em alguns casos, é frequentemente negligenciada ou tendenciosa em pouquíssimas visões abertas sobre detalhes, diferenças e a enorme variedade de posições à produção, circulação e uso de “sentido”.

3) As críticas geradas pela consolidação dessa sensibilidade costumam dizer mais sobre o senso comum acadêmico estabelecido do que sobre a possibilidade de sua incorporação prática em pesquisas reais. As acusações de “essencialismo”, “despolitização”, “falta de história”, “falta de originalidade” ou “abuso de seus princípios” são algumas vezes acompanhadas por uma categoria não acadêmica: “moda”.

Com relação aos primeiros adjetivos, já parece bem claro que o volume de autores, investigações e discussões sobre os problemas de simetria, relação e radicalização da lógica do outro incorporaram e responderam a essas perguntas. A produção sobre política passou pelo problema ontológico desde o início. De fato, surge como um conceito fundamentalmente etnopolítico, fato que foi consolidado mais recentemente em torno do termo “cosmopolita”. Por outro lado, as análises dos processos históricos de transformação sempre foram um recurso fundamental sem, no entanto, abandonar a persistência de lógicas específicas, e a ideia de “pluralismo ontológico” faz parte de inúmeros trabalhos empíricos que simplesmente vão contra qualquer ideia de totalidade fechada e isolada (veja o comentário de Rodrigo Toniol nesse mesmo espaço sobre o caráter não essencialista do termo “ontologia”). O problema da originalidade me parece um problema falso, na medida em que toda teoria ou constelação de conceitos tem e cria sua própria tradição e essa sensibilidade implica uma diversidade de correntes e autores nos quais é muito difícil criar uma genealogia que implique invisibilizações e ocultação deliberada. Ou, de qualquer forma, não é diferente de nenhum projeto teórico-prático de estabelecer uma nova linguagem.

A crítica usada pela acusação de “moda” é a que mais acho academicamente séria, porque estigmatiza uma posição teórica referente a causas externas à própria teoria, associando-a a fatores morais. A acusação de “moda” é típica de um campo não profissional, onde o valor de uma ideia é questionado por razões externas à sua capacidade analítica: imperialismo, colonialismo epistemológico, ingenuidade de seus supostos adeptos, busca de reconhecimento, etc. Como em um jogo de espelhos, o mesmo recurso é aplicado à teoria com a qual as teorias nativas são lidas; se elas existem, é por algum motivo externo a elas mesmas e, na maioria das vezes, são uma casca, um invólucro de uma “realidade” última que é iludida por seus cultistas. O que está em jogo nessas acusações é a falta de pluralismo teórico que, como o pluralismo religioso que afirmamos ironicamente, deve ser um valor que torne cada vez mais democrático nosso estilo de vida político, acadêmico e político.

A história das ideias sociais na região e, na Argentina em particular, nos ensinou muito sobre isso, e seria bom viver de acordo com a história e a sociologia dos intelectuais e a transnacionalização de ideias para não repetir apropriações ingênuas não críticas, mas também não as reações romantizadoras e populistas (em seu sentido estrito) do passado. Em nossa região, sempre houve uma circulação internacional de ideias que não são próprias e, ao mesmo tempo, usos criativos e originais delas. É isso que caracteriza ao mesmo tempo nosso lugar no mapa regional de ideias e nosso cosmopolitismo, o mesmo que J. L. Borges (1955), reivindicou com força ao se referir ao nacionalismo cultural como “uma ideia estrangeira”.

Foi por causa da “moda” espiritualista dos alemães, americanos e franceses que o “ensaio social argentino” foi consolidado nas primeiras décadas do século XX. Foi também a “moda funcionalista”, de origem norte-americana, que produziu o que talvez seja o projeto intelectual mais sério e modernizador do século XX argentino: a sociologia de Germani. Foi também a “moda estruturalista” que produziu, nas mãos de Eliseo Verón, Emilio de Ipola e outros, uma renovação nas ciências sociais da década de 1960. Mas também foi uma “moda do terceiro mundo” (com epicentro em Paris) que promoveu as leituras que Franz Fanon fez na década de 1970 e também as do “problema colonial” que a teoria da dependência levou a pensar nos “termos de troca desiguais” (ideia desenvolvida por Prebsich em Genebra) e no “Colonialismo interno” (Gonzales Casanova no México e Cardoso de Oliveira no Brasil, ambos citando Georges Balandier, um africanista francês). Também foram outras “modas”, a dos estudos culturais britânicos, o pós-modernismo norte-americano e o trabalho do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que se estabeleceu em nosso senso comum acadêmico contemporâneo. Cada uma dessas “modas” produziu esquecimento, tradições de resgate, linhagens inventadas e, acima de tudo, aplicações criativas inspiradas por intelectuais e pesquisadores locais que, como Borges (1955) insistia classicamente, eram tão argentinos quanto qualquer um que citasse, se apropriasse e lesse autores estrangeiros.

4) Estudos inspirados em uma linguagem relacional simétrica e que radicalizam as teorias nativas no estudo da religião, como um corte moderno e específico, têm nas últimas décadas uma série de trabalhos importantes nas ciências sociais, especialmente nas Antropologia brasileira, britânica e francesa. Um aspecto que me parece substantivo é a relativização da distinção abstrata entre sagrado e secular, que supostamente organiza a experiência moderna, abrindo um novo espaço para discussão sobre as formas práticas de construção desses relacionamentos. Isso se distancia das definições sociológicas mais convencionais que reduzem o sagrado à coesão social, sua função política, as narrativas sobre a secularização como uma teleologia moderna que afirma a separação de esferas e também a suposta persistência do “sagrado” como um fato metafísico essencial que está implícita nas correntes reconhecidas da chamada fenomenologia da religião.

Outro aspecto significativo é a utilidade de pensar sobre o problema da eficácia como um processo prático de relacionamento entre componentes (humanos, materiais ou forças/entidades sacralizadas), não apenas como um processo simbólico ou uma representação, deslocando o argumento das análises intelectualistas ou centradas na “crença”, mas também na suposição metafísica de uma “sacralidade como alteridade radical” de um tipo fenomenológico ou experimental, uma maneira que corre o risco de reificar a ontologia cristã do self. O critério da relação e a ideia da rede ou da montagem entre os elementos abrem grandes possibilidades para registrar diferentes intensidades e modos do vínculo, como, por exemplo – e com o risco de esquematizar – o do relacionamento com um santo, externo e hierárquico, ou aquele estabelecido na espiritualidade da Nova Era com energia, interior e igualitária. Essa ênfase na eficácia seca, não representacional e experimental abre um campo de possibilidades para incorporar formas mais relacionais e materiais de “fazer o mundo”. Além disso, esse movimento é complementado pelas críticas históricas que tornaram a genealogia da religião ou da espiritualidade estritamente modernas (e antes cristãs) categorias ligadas a um indivíduo formado por um mundo “interior” que supõe uma “escolha” como fundamento de “crença” (Asad, 1993).

A prioridade dada a uma visão simétrica também nos permite ver uma série de práticas que, com as abordagens mais tradicionais, são relegadas a práticas “para-institucionais” ou “periferias do campo religioso”, em geral uma análise focada em “igrejas” ou “grupos”, é dizer com um recorte sociopolítico e não em um nível mais geral que priorize as maneiras de interligar os grupos, fazendo da etnografia de campo não só um sinônimo de empirismo banal, mas um exercício de contraste entre as formas de produzir o mundo.

Para um comentário agudo sobre uma maneira específica de construir o conceito de ontologia, de acordo com Eduardo Viveiros de Castro, autor amplamente citado e discutido, veja o argumento de Calavia (2012) sobre como seus críticos questionaram a generalização como um todo, atacando um suposto índio “ideal”, incorporado em supostas “abstrações ficcionais” promovidas pelo estruturalismo levistraussiano primeiro e, mais recentemente, pelo uso da categoria de ontologia. Essas “abstrações” contrastariam com um índio “real”, que prestaria atenção à sua “verdadeira existência”, uma estrutura focada principalmente nas relações de subordinação sociocultural. Calavia argumenta que esta operação critica especificamente um método de generalização / abstração e o substitui por outro, mas nunca se deixa de generalizar. Seguindo o argumento de Calavia, não se acesa ao “mais real” senão que se substitui uma totalidade que radicaliza a lógica do outro por uma que radicaliza a perspectiva autocentrada na qual se sabe de antemão aqueles que são dominados e os dominadores. Como Calavia (2012, p. 14) aponta:

“Desencantados há muito tempo das virtudes da generalização per se, continuamos – todos – generalizando, porque sem isso o próprio ato de especificar, numa etnografia mais atenta e mais fina, seria fútil. Cabe, porém, distinguir – como sugere Strathern (2002) – entre generalizações mais interessantes e produtivas e generalizações que apenas reiterem um comum denominador. ”

Essa defesa da operação generalizadora que radicaliza a lógica do outro pode, é claro, ser transposta para todos os campos de pesquisa muito além dos mundos indígenas. É comum ouvir que uma etnografia “mais real” está de acordo com a descrição de um recorte institucional ou com a definição pré-determinada de um “grupo religioso”, geralmente localizado em algum lugar de um “campo religioso” com um centro e uma periferia pré-definida ou reconstruída com base na perspectiva prioritária de líderes ou autoridades religiosas. Por essa razão, acreditamos que o esforço simétrico permitiria a suspensão da lógica centro-periferia no estudo da religião e no exercício epistemológico e político da “generalização interessante” baseada em “modos de relacionamento” transversais aos grupos religiosos, uma análise que parte de a mão de um exercício de visibilidade de práticas religiosas consideradas “numericamente irrelevantes”, institucionalmente fracas, “periféricas” ou “híbridas”.

Os exemplos do relacionamento com os santos ou entidades específicas, como o Espírito Santo ou os Orixás, e o relacionamento consigo mesmo ou com a energia da espiritualidade do estilo da Nova Era são exemplos significativos que permitem generalizações criativas e, em qualquer caso, a possibilidade de construir gramáticas ou ontologias específicas. Do ponto de vista institucionalista, eles são considerados “não regulamentados”, com referência a instituições hierárquicas (por exemplo, a Igreja Católica) e, da perspectiva da economia política do “campo religioso”, são entendidos como “periféricos”. Porém, aplicando uma perspectiva que valoriza o lugar que essas práticas adquirem na vida cotidiana e nos códigos implícitos de interação de grupos sociais específicos, elas adquirem uma capilaridade que lhes confere uma nova relevância social. Talvez aí, em uma perspectiva descentralizada, se descubra um caminho em que essas novas sensibilidades teóricas possam contribuir para o estudo da religião. Dessa maneira, uma perspectiva que suspende a lógica exclusiva ou dominante da relação política centro-periferia e a distribuição desigual de legitimidade na esfera pública, sem nos permitir recuperá-la em outro nível ou em projetos complementares, poderia nos ajudar a reorganizar a relevância social de nossos objetos de pesquisa.

O cotidiano de qualquer bairro suburbano da Argentina, como Alejandro Frigerio aponta, por exemplo, em uma intervenção que inspira esse dossiê do RED DIVERSA, poderia ser pensado como parte de um “pluralismo ontológico” que ajuda a entender as regularidades melhor e com mais complexidade isso caracterizaria o que foi identificado como uma lógica religiosa com forte presença no mundo dos setores populares (Duarte, 1986; Semán, 2001). Essa vida cotidiana, exemplificada em cenas específicas, é atravessada pelo vínculo com entidades não humanas (santos católicos, Espírito Santo, entidades afro) que, em seus termos, são muito mais que uma lógica religiosa marginal ou periférica, é um espaço da socialidade cotidiana, um modo de subjetivação amplamente difundido em amplos espaços sociais. Além disso, se é afastada da lógica estrita dos “grupos religiosos”, essa socialidade se torna um desafio epistemológico para a sociologia e antropologia da religião, que deve repensar suas categorias usuais de representação, símbolo, igreja, grupo e sacralidade.

Por outro lado, as sensibilidades espirituais (especialmente aquelas relacionadas à Nova Era, mas talvez a “espiritualidade” como um fenômeno geral) na vida social poderiam ser vistas de maneira diferente, mostrando que elas são muito mais do que limites organizacionais hierarquicamente instituídas e periféricas ao campo religioso, mas espaços de construção de mundo com forte capilaridade diária e nova legitimidade pública. O exemplo da espiritualidade da Nova Era (ioga, meditação etc.), sem descurar os modos de adaptação e circulação em redes sociais “seculares” específicas, é um dispositivo com crescente centralidade nas instituições públicas (escolas, prisões, empresas) e portanto, um regime cada vez mais legítimo que não pode ser reduzido ao “marginal”, ao “heterodoxo” ou “periférico”, não apenas do “campo religioso”, mas também dos modos contemporâneos de subjetivação em geral.

5) Um último aspecto, vinculado ao anterior, tem a ver com o modo como uma abordagem relacional simétrica que assume a alteridade como princípio de práticas religiosas afeta nossas ideias de pluralismo e diversidade. Se, como Frigerio (2018) aponta, a diversidade religiosa que realmente existe na Argentina e talvez na América Latina em geral tende a ser invisível devido a categorias muito próximas das definições de religião monoteístas e cristãs (especialmente aquelas que têm a ver com a definição institucional da Igreja Católica e sua incidência no campo acadêmico), o caminho que abre uma definição relacional e simétrica do religioso pode se tornar uma ferramenta útil para refletir descentralmente esse problema. Esse recurso não implica supor que “instituições” ou “grupos” possam ser pensados como um “processo”, mas uma reconfiguração da agenda dos estudos sobre religião que, como mencionamos, podem fazer os modos de vincular e suas gramáticas / ontologias um ponto de partida e não um “processo” subordinado à “periferia” de uma instituição ou de um campo religioso predefinido.

Além disso, a visão relacional e simétrica de maneiras de aderir (que complicam muito as teorias de identidade/ identificação) e de fazer o mundo (que complica e sofisticação de teorias de crença excessivamente intelectualistas) pode transformar nossas agendas de pesquisa, incluindo e dando a ela nova relevância para os fenômenos nem sempre considerados legítimos no campo acadêmico da religião. Um exemplo disso é a espiritualidade da Nova Era, o relacionamento com os santos e as formas de vínculo presentes nas cosmologias indígenas, mas mesmo expandindo o campo de estudo, questões mais amplas relacionadas ao conhecimento podem ser incluídas e incorporando o estudo do chamado “saber tradicional” e/ ou as fronteiras epistemológicas com as formas de construção do conhecimento técnico-científico. Assumir a radicalidade dos modos de vida que envolvem relacionamentos com agentes ou forças não humanas são fatores de uma diversidade que excede o que é estritamente “religioso”.

Como consequência, essa perspectiva tem nova relevância política, pois permite uma discussão sobre os limites e o alcance das definições mais convencionais de “pluralismo religioso” como uma característica das sociedades democráticas com instituições religiosas que coexistiriam ou deveriam coexistir pacificamente. A ideia de “pluralismo ontológico”, por exemplo, abre o jogo para uma ideia de diversidade muito mais radical, que não apenas supõe a diversidade de “religiões”, mas a multiplicidade de “modos de vida”. Esse movimento é parte de uma reconfiguração política das ciências sociais e seus ideais de diversidade e democracia, expandindo a ideia de multiplicidade nos modos de “crença”, com base em uma garantia secular comum garantida pelo Estado moderno a um repensar muito mais radical na coexistência e conflito de modos de existência que não podem ser referidos a uma “base” comum de natureza desencantada, um campo de disputa acadêmica e política em que os estudos sociais da religião ainda têm muito a dizer.

Referências

Asad, Talal. 1993. Genealogies of Religion. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Borges, Jorge. L. 1955. El escritor argentino y la tradición. Sur, 232.

Calavia, Oscar. 2012. Do perspectivismo ameríndio ao índio real. Campos, 13(2), pp. 7-23.

Coser, Lewis. 1975. Presidential Adress. Two methods in Research of Substance. American Sociological Review, 40, 6, pp. 641-700.

Descombes, Vincent. 2014. The Institutions of Meaning. A Defense of Anthropological Holism. Cambridge MA: Harvard University Press.

Dias Duarte, Luiz Fernando. 1986. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Jorge Zhar: Rio de Janeiro.

Frigerio, Alejandro. 2018. ¿Por qué no Podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en latinoamérica. Cultura y representaciones sociales, 24. pp. 51-95.

Gellner, Ernest. 1970. Concepts and Society. In: Bryan Wilson (ed.), Rationality. Oxford: Blackwell, pp. 18-49.

Holbraad, Martin. 2004. Response to Bruno Latour’s “Thou shall not freeze-frame”. https://sites.google.com/a/abaetenet.net/nansi/abaetextos/defining-anthropological-truth

Holbraad, Martin. y Pedersen, Morten. 2017. The ontological turn: an anthropological exposition. Cambridge: Cambridge University Press.

Seman, Pablo. 2001. Cosmológica, holística y relacional: una corriente de la religiosidad popular contemporánea. Ciências Sociais e Religião, 3, pp. 45-74.

Nicolás Viotti é sociológo pela Facultad de Ciencias Sociales da UBA, e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional (UFRJ). Hoje em dia é pesquisador do CONICET e administra aulas de ciências sociais na Universidad de San Martín (UNSAM) e na FLACSO – Argentina. É também parte da RED para el Estudio de la Diversidad Religiosa de Argentina e também editor da Revista Apuntes do CECyP.

Você também pode gostar

Seminário “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”

O Laboratório de Antropologia da Religião convida a comunidade acadêmica da Unicamp e a comunidade externa para participarem do Seminário do LAR, com o tema “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”. Organizada por Mariana de Carvalho Ilheo (PPGAS/Unicamp) e Olívia …